携わったイベント運営の舞台裏レポート

2025年9月21日(日)、奈良県御所市で「秋の奈良 御所縦断ウォークラリー」が開催されました。

前日夜から明け方にかけては雷を伴う嵐のような天気でしたが、イベントスタート時間には青空になっていました。

当日は多くの方にご参加いただき、御所の街を歩きながら地域の魅力を再発見していただく一日となったのではないかと思います。

約半年をかけて準備されたイベントでしたが、私も実行員会のひとりとしてその運営に携わりました。

今回はイベントそのものの様子ではなく、運営の裏側でデザイナーという立ち位置で、どのように協力できたのか記録しておきます。

まず取り組んだのはリーフレット

これは長年のスキルを存分に発揮できる分野ですので、会議を重ねて必要な要素を整理して仕上げまました。得意なデザインテイストは、関西弁でいう「シュッとした」ものなのですが、今回はそんなすまし顔では相手にしてもらえそうにないので、わいわいガチャガチャという雰囲気が出せるように工夫しています。

このイベントが御所市の後援を受けて企画/開催されたものなので、リーフレットは市の広報誌にも添付されました。イベントスタート時には、御所市の市長さんが駆けつけてくださりあいさつも。

リーフレットは、広報誌に添付されたものと、その後に各所へ設置配布されたマイナーチェンジ版を含めて、合計2万部強印刷して配布しました。

次は集客用の事前予約フォームと問い合わせフォーム

当日参加はもちろんOKなイベントでしたが、事前に予約していただけた方が、参加者の方にも情報のやり取りでメリットがありますし、運営側としてもスムーズでしょうということで、事前予約にGoogleフォームを利用することにしました。

独自でフォームを用意してという選択肢もあったのですが、後述するGAS (Google Apps Script) も使ってみたかったのでGoogleフォームを選択。

Googleフォーム+GASで実現したかったこと

実は、GASを利用するのはこの時が初めてで、「プログラミングが必要ですよね?大丈夫かな?」と不安もありましたが、そこは今時なので、ChatGPTなどのLLMの助けを受けながら、驚くほどスムーズに実装することができました。

実現したかったのは、大きく下記の3点。

- 事前予約者情報をデータベースのように管理したい

- 条件を設定して、その対象者を区別して別のリストを作成したい

- 必要な情報だけを抽出して、当日の受付用リストを自動的に書類化したい

ひとつ目は、Googleフォームへの登録送信をトリガーにしてGASを実行して、Googleスプレッドシートへデータ連携させて実現。スプレッドシートがデータベース的な役目を果たします。

ふたつ目は、スプレッドシートに新しくデータが追加されたのをトリガーにしてGASを実行、自動返信メール送信と条件に応じて別シートへ対象者リストを作成します。

そして最後のは、スプレッドシートの情報を取捨選択して、A4サイズのドキュメントに整形するというもの。当日受付用の予約リストとして、氏名を50音順に並べ替えて作りたかったのです。これも任意のタイミングでGASを実行して自動生成できました。

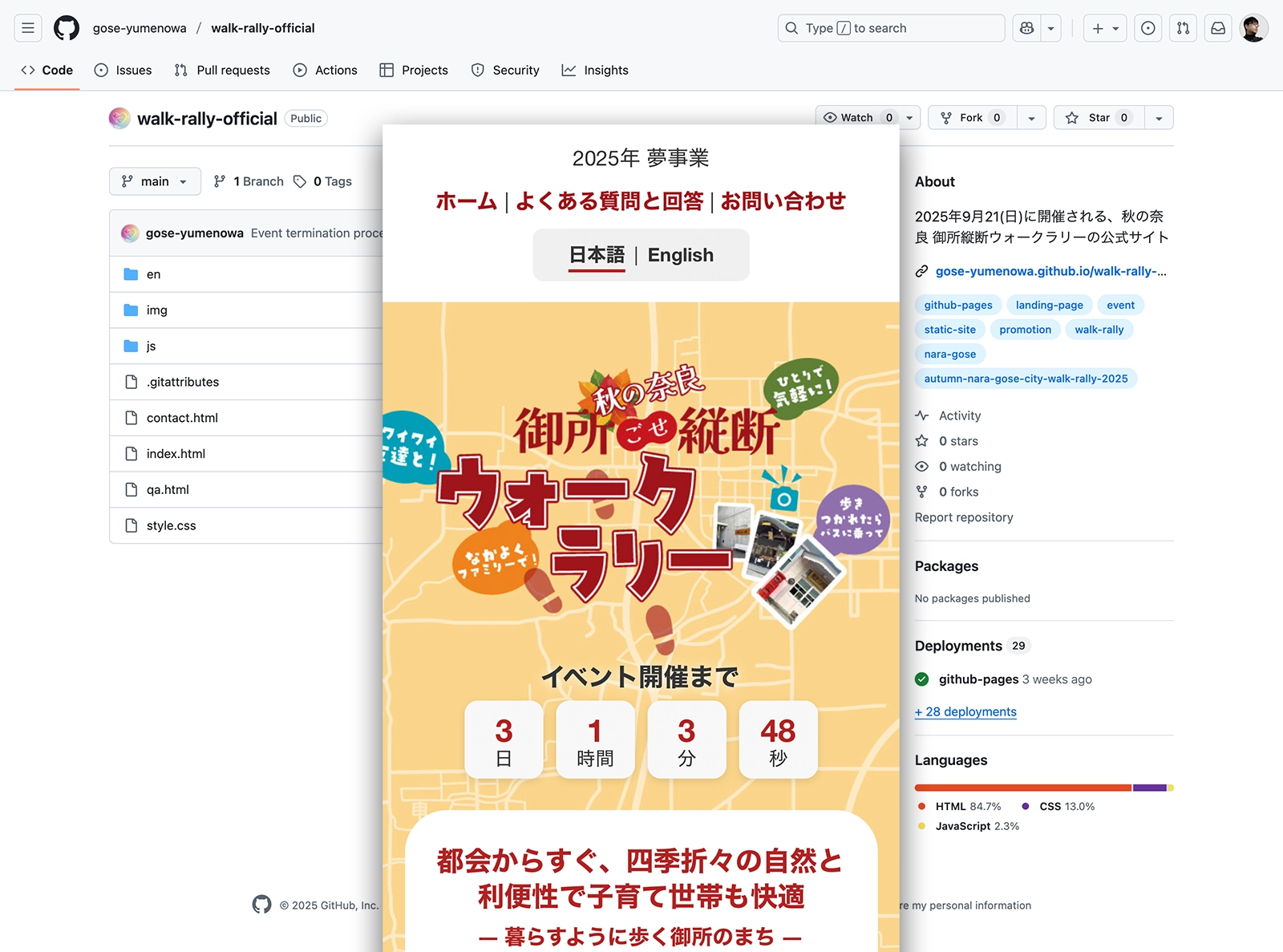

GitHub Pagesで公式サイトを構築/公開

告知や参加者向けの情報提供には、GitHub Pagesを使って公式サイトを作成しました。

GitHub(ギットハブ)は、世界中の開発者がコードを管理・共有するために利用しているサービスですが、実は専門的なプログラミングをしなくても“静的なウェブサイト”を公開できる仕組み(GitHub Pages)が用意されています。今回はこの仕組みを活用して、無料かつ簡単に公式サイトを立ち上げることができました。

▼ 公式サイト

秋の奈良 御所縦断ウォークラリー 2025|奈良県御所市

構成はシンプルに、

- トップページ(イベントの趣旨と概要)

- FAQページ(よくある質問への回答を随時更新)

- 問い合わせ・事前予約ページ(Googleフォームへ連携)

を日本語と英語の2言語で展開しました。

この制作では、HTMLやCSS、Javascriptを、ほぼほぼ LLM 任せで生成して、気になるところを修正して仕上げています。

さらに英語版は、日本語版のソースをベースにして、英語翻訳からページのディレクトリ構成まで丸投げしたので、大幅に時間短縮できました。

全体的な制作過程では、上記のようなコードのハンドリングだけではなく、

- 公式サイトのデータ管理にGitHubでリポジトリを作成

- Visual Studio CodeとGitHub Desktopを利用してローカル環境と接続

といった工程もあり、初めての作業も多くありましたが、LLMと相談しながら取り組んだことで、つまずいた箇所も素早く解決でき、スムーズに制作を進めることができました。

これまでなら、ひとりで調べながら数日かかりそうなことが、LLMとの対話を通じて数時間(場合によっては数分)で片付く、そんな実感が得られたのは大きな成果でした。

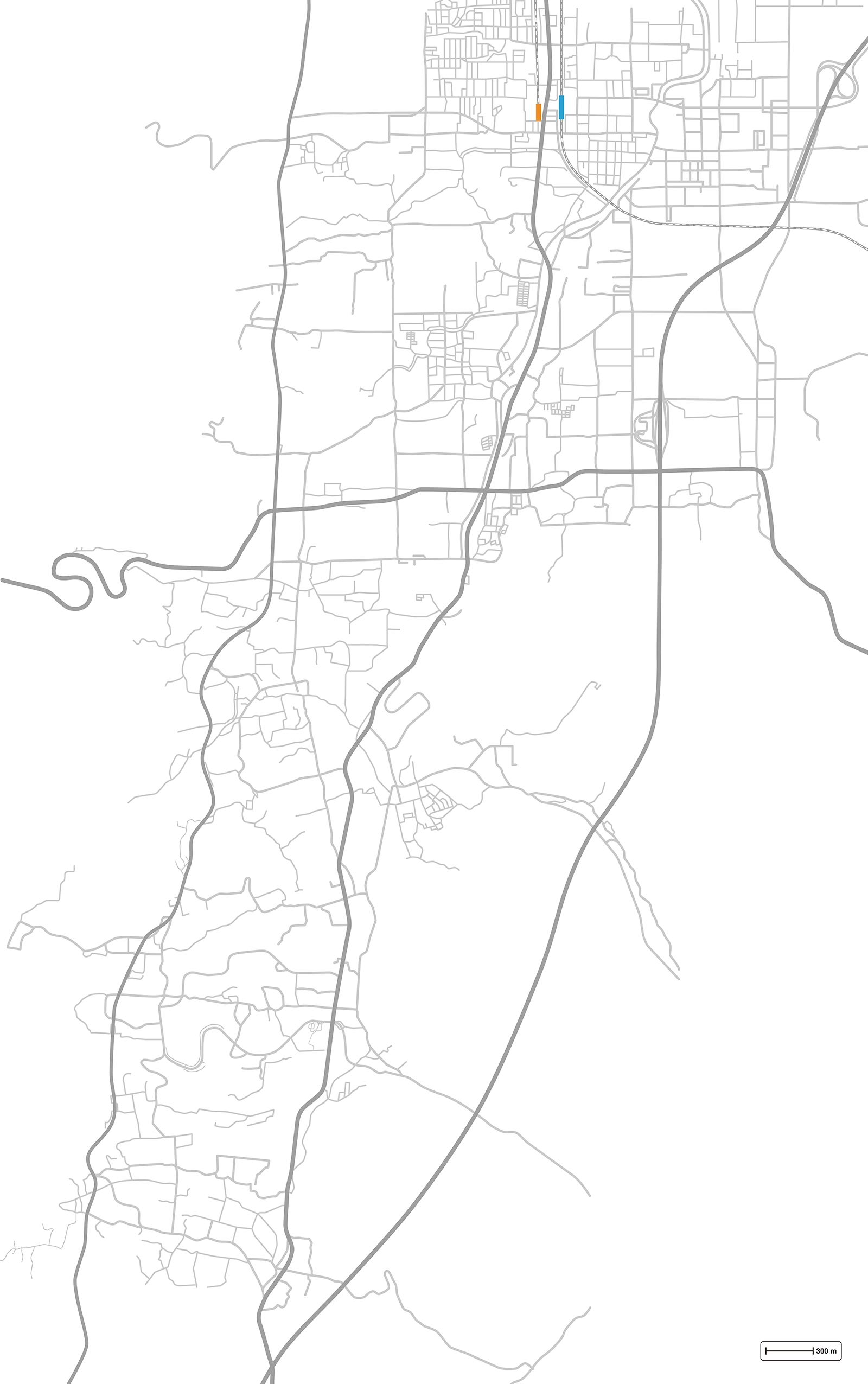

当日配布したマップなど

イベントがウォークラリー形式ということで、チェックポイントを紹介するマップがないといけません。何せ御所市縦断ですから、御所市全体の地図が必要だったのですが、調べてもらうと今回使えそうな地図データがないことが判明。ちょっと青ざめましたが、仕方なく数日かけておおよそ御所市全体の白地図を描き作成しました。

完成したものは非常にシンプルに見えますが、実際の道を正確にトレースして行かないといけないですし、細い道などをどこまで忠実に描くのかなども判断しながらなのでとても苦労しました。

この地図を使って作成した当日配布した資料はこちら。

A3サイズの紙面に掲載した内容は、ものすごくたくさんの要素を取捨選択しながら、できるだけわかりやすく見ていただけるように、何度も何度も試行錯誤の上完成させました。

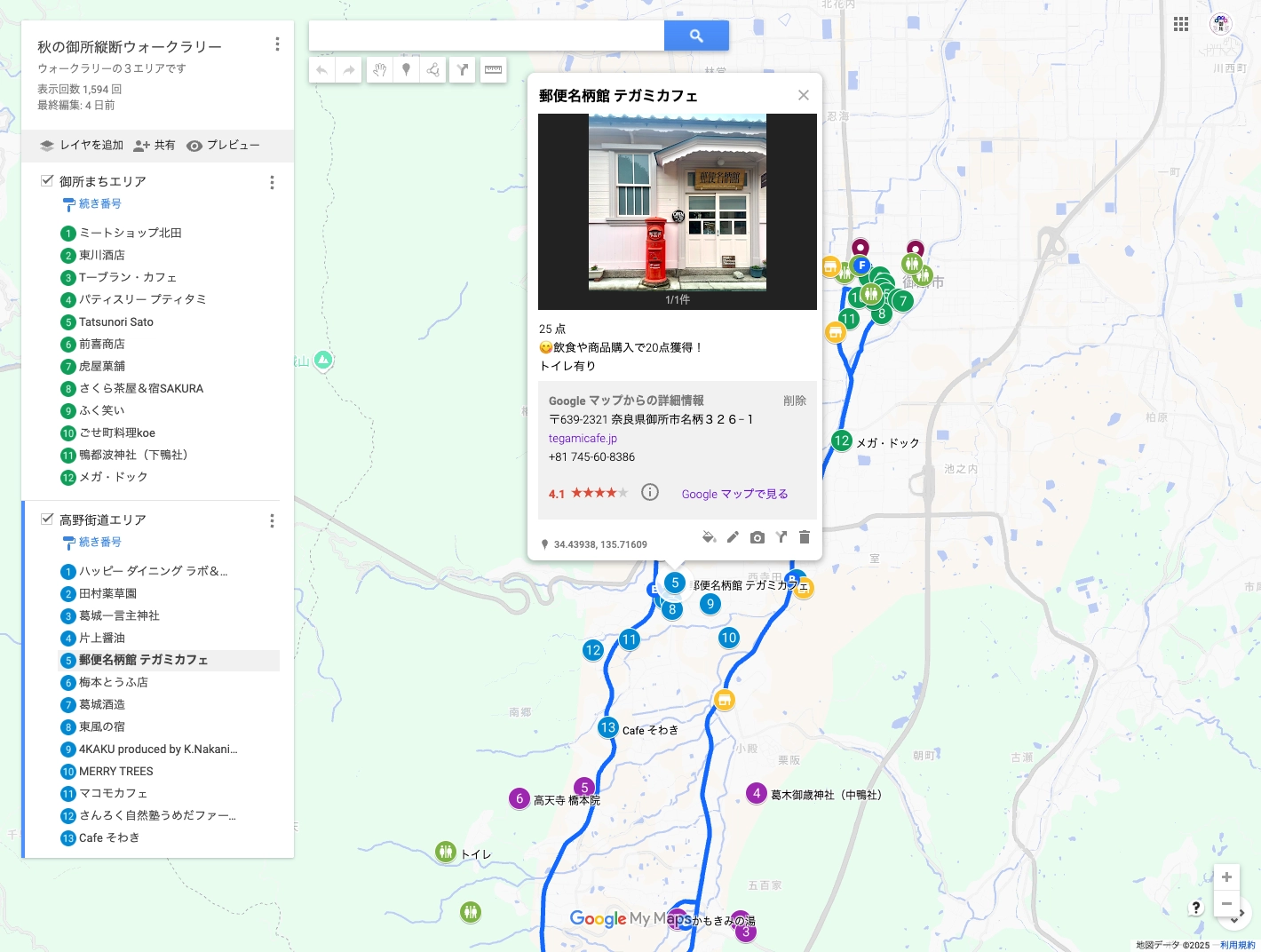

紙のアナログマップに連動したデジタルマップ

何度も言ってしまいますが、御所市全体という広範囲なので、紙のマップだけだと細かなところがわかりくいですし、スマホの使用率も高いでしょうから、デジタルマップも要りますよね?ということで、これも私が担当。

調べてみると3つくらい使えそうなフレームワークがありましたが、最終的に一般的で馴染みのあるGoogleマップをベースにした「Googleマイマップ」を採用しました。

シャトルバス停留所やゴール地点の看板、のぼり旗も

御所市全体となると相当な距離がありまして、ウォークラリーといっても歩くのには限界があり、そのためにシャトルバスの運行もしました。そうなると必要になるのが停留所の看板。メンバーがバスのテストランをして走行時間を計測、停留所の到着時間などを割り出して5つの停留所分を作りました。

画像はまとめて小さく並べましたが、ひとつの看板のサイズが幅550ミリ、高さ1,400ミリあるので、それぞれ結構大きいです。

また、広範囲な会場になりますので、それぞれのチェックポイントなどには目印が必要ということで、のぼり旗も70枚ほど作りました。

あと、こんなのも作りました。スタッフ識別カードなど。

今回の取り組みで感じたこと

いちばん実感したのは、これまで専門外の知識で取り扱えなかった領域も、ChatGPTのようなLLMを利用することで、できることが大幅に増したことを再確認できたという点です。

そして何よりも大きかったのは、新しい技術に抵抗感をもたず、必要に迫られてという側面もありますが、とりあえずやってみることができたことです。もし「難しそうだから」と敬遠していたら、この可能性を見出すことはできなかったと思います。

あらためて実行力は大切ですね。

イベント自体のレポートとしては、参加いただいた方がブログを書いてくださっていますので、こちらを参考にしてみてください。

秋の奈良 御所縦断ウォークラリー 2025〜小さな足跡が育てる、大和の未来 – 大和ふるさと手帖〜奈良だより

イベントが終わってぐったりでしたが、このブログを見て疲れが吹き飛びました (^^)

この投稿以外にも御所の良いところ情報が満載ですので、ぜひ一読ください。

きっと御所を訪れてみたくなるはず。